日米野球で感じた「いつかまた日本で」 シューメーカーが語る日本流への熱い想い

気迫溢れる眼差しでキャッチャーミットを見据えると、左脚を高々と引き上げて、渾身のボールを投げ込む。右手に持った1球に全神経を集中させ、淡々と、かつリズミカルに投球動作を繰り返す姿は、まさに職人。今季から読売に加入したマット・シューメーカー投手は、140キロ台後半のストレートを軸に、手元でストンと落ちるスプリットやスライダーなどの変化球を織り交ぜながら、巧みな投球術で打者を翻弄し続けている。

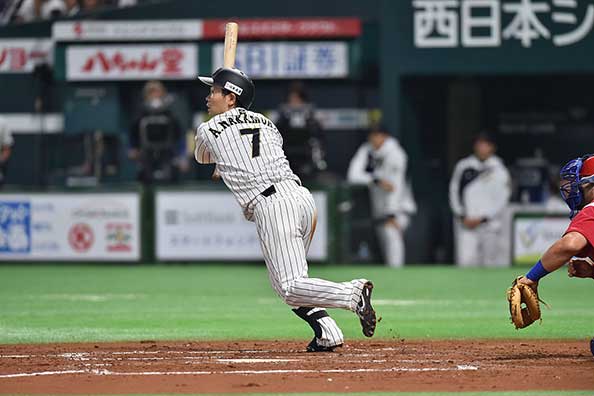

写真提供=Full-Count

2014年日米野球で初来日「間違いなく素晴らしい経験に」

気迫溢れる眼差しでキャッチャーミットを見据えると、左脚を高々と引き上げて、渾身のボールを投げ込む。右手に持った1球に全神経を集中させ、淡々と、かつリズミカルに投球動作を繰り返す姿は、まさに職人。今季から読売に加入したマット・シューメーカー投手は、140キロ台後半のストレートを軸に、手元でストンと落ちるスプリットやスライダーなどの変化球を織り交ぜながら、巧みな投球術で打者を翻弄し続けている。

日本のマウンドで投げるのは、今季が初めてではない。ロサンゼルス・エンゼルスで16勝を挙げた2014年オフ、日本で開催された「2014 SUZUKI 日米野球」(以下、日米野球)にMLBオールスターチームの一員として出場し、野球日本代表「侍ジャパン」と対戦した。当時の様子を問われると「また日本で野球をしたいと思わせる、間違いなく素晴らしい経験になりました」と懐かしそうに振り返る。

京セラドーム大阪が舞台となった第1戦、札幌ドームで行われた第5戦で先発マウンドに上がると、柳田悠岐外野手(福岡ソフトバンク)、糸井嘉男外野手(阪神)、菊池涼介内野手(広島東洋)ら、日本を代表する打者と対戦。第1戦こそ5回を投げて2点を失ったが、第5戦は同じく5回を2安打無失点。短期間で侍ジャパン打線の特徴を掴み、修正能力の高さを見せつけた。

初体験した日本の野球「スキルレベルは信じられないほどに素晴らしい」

日米野球が人生初の日本訪問。わずか2週間ほどの滞在だったが、北海道から沖縄まで各地を訪れ、同行した妻と数々の“初めて”を体験。「カルチャー、食べ物……日本で堪能した全てを一気に好きになってしまいました」。その中でも何より心を掴まれたのが、球場を包む雰囲気であり、日本の野球文化だった。

「日本には野球を愛してやまない熱心なファンが大勢いる。あの雰囲気の中でする野球は本当に楽しかったし、あの経験があったからこそ、いつかまた日本で野球をしたいと思いました」

正直なところ、日米野球に参加するまで日本の野球について、ほとんど知識はなかった。日本との接点と言えば、エンゼルスでチームメートになった松井秀喜氏や高橋尚成氏ら、米国でプレーする日本人選手くらい。予備知識や先入観を持っていなかった分、「日米野球で初めてそのレベルの高さを体感することができた。スキルレベルは信じられないほどに素晴らしい。勝負に懸ける執念も目を見張るものがありました」。新たな気付きと同時に、自分のスタイルと共鳴し合う何かに、自然と心が高鳴ったのを覚えている。

シューメーカーが共感する日本のスタイル「チームで勝利を目指す、それこそが野球」

その8年後。まさか読売のユニホームを身にまとい、東京ドームをホーム球場と呼ぶ日が来るとは、人生には面白い巡り合わせがあるものだ。新型コロナウイルス感染症の世界的大流行を受け、以前に比べて国外リーグへの移籍が難しくなっている最中に訪れた縁。「日本でプレーできるチャンスを逃すことはできなかった」と家族の全面サポートを受け、オファーを快諾した。

ペナントレースを戦いながら実感するのが、「日本の野球スタイルが心底好き」ということだ。自身を「オールドスクール(昔ながら)の野球選手」と評するシューメーカー投手は、こう続ける。

「最近のメジャーはデータを偏重するあまり、打者が求められるのはホームランを打つことのみ。その結果、増えたのは三振の山。投手としては空振りさせれば嬉しいけれど(それでいいというものでもない)。それと対照的に、日本の打者は厄介で、空振りをすることがほとんどない。2ストライクに追い込まれてもファウルで粘り続けて、チームの勝利のために全力を尽くす。凡打に倒れたとしても、少なくとも進塁打で走者を進める。個人の成績ではなく、チームで勝利を目指す、それこそが野球。そういう野球が存在するから、僕は日本の野球が好きなんです」

自分の心に響く野球に出会ったからこそ、投球スタイルの調整や新たなチャレンジもまた楽しいと感じられる。もちろん、投手にとってファウルで食らいついてくる打者は面倒くさい。「だからこそ自分の投球をアジャストし、空振りさせるような球を投げたり、ゴロやフライを打たせる球を投げればいい。そういった努力は惜しみません」。打者との駆け引きに終わりはないこともまた、野球の醍醐味なのだろう。

来春開催予定のWBC「ぜひ代表の一員としてプレーしてみたい」

今年で36歳を迎えるベテラン投手だが、何事も一度は受け入れ、挑戦してみようと成長の歩みを止めることはない。来年3月には「ワールド・ベースボール・クラシック™」(以下、WBC)の開催が予定されているが、もし声が掛かるなら米国代表として出場してみたいと話す。

「WBCは高いレベルのパフォーマンスが求められるので、オフを返上して準備を進める必要がある。だから、オフには体を休めたいと出場を辞退する選手も多いが、僕はチャンスがあればぜひ代表の一員としてプレーしてみたいと思います。WBCであれ、日米野球であれ、自分の国のために代表として野球ができるなんてスペシャルなこと。ぜひ出場してみたいと思います」

日本の野球を愛してやまないシューメーカー投手が米国代表としてプレーすることになったら、3大会ぶりの頂点を目指す侍ジャパンにとって、かつてないほどの難敵となることになりそうだ。

記事提供=Full-Count

写真提供=Full-Count