日米大学野球で痛感した新球種の必要性 阿波野秀幸氏がスライダーを覚えた理由

現役時代は近鉄、読売、横浜と3球団で活躍した阿波野秀幸氏。ルーキーイヤーの1987年に西崎幸広氏(日本ハム)とのデッドヒートを制して新人王に輝くと、1989年には19勝を挙げて最多勝のタイトルを獲得した。エース左腕として一時代を築き上げたが怪我に泣かされることも多く、2000年を最後に現役引退。読売、中日などで投手コーチを務め、指導者として手腕を振るっている。

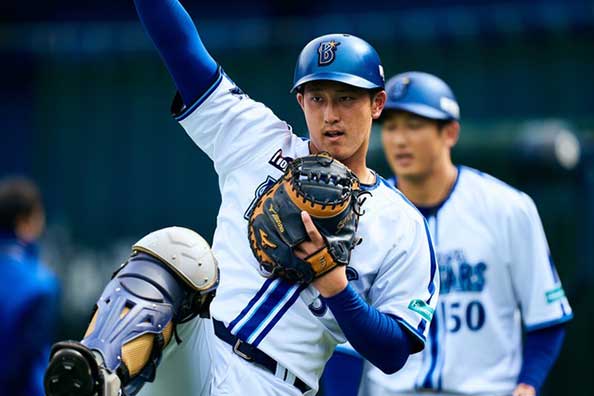

写真提供=Full-Count

亜細亜大学時代の1984年と1986年に日米大学野球に出場

現役時代は近鉄、読売、横浜と3球団で活躍した阿波野秀幸氏。ルーキーイヤーの1987年に西崎幸広氏(日本ハム)とのデッドヒートを制して新人王に輝くと、1989年には19勝を挙げて最多勝のタイトルを獲得した。エース左腕として一時代を築き上げたが怪我に泣かされることも多く、2000年を最後に現役引退。読売、中日などで投手コーチを務め、指導者として手腕を振るっている。

プロの門を叩く前、阿波野氏は亜細亜大学時代に2度、「JAPAN」の文字が入った代表ユニホームに袖を通している。それが1984年と1986年に行われた「日米大学野球選手権大会」(以下日米大学野球)だ。この時の経験がプロとして歩み出す際、大いに役立ったという。

大学2年生だった1984年は、国内で行われた事前合宿から驚きの連続だった。代表チーム主将を務めた法政大学・秦真司選手(元ヤクルト)、日本大学・和田豊選手(元阪神)、明治大学・広沢克己選手(元ヤクルト)ら、後にプロで名を馳せる面々がズラリ。「僕にとっては大先輩たち。事前合宿の1週間はとにかく緊張しましたね」と笑顔で振り返る。

「いざ渡米となると、初めて日の丸をつけて戦うワクワク感がありました。当時はメジャーで活躍する日本人がいなかったので、まるで別世界。舞台となる球場はほぼ全てがメジャーの球場で、そこでプレーするなんておとぎ話のようなものですよ。ましてや対戦相手は直前のドラフトで1巡指名された選手ばかり。一体どんな世界なんだろうという興味の方が強かったです」

金メダルを狙う米国は錚々たる顔ぶれ「あのメンバーは強烈でしたよ」

1984年と言えばロサンゼルス五輪が開催された年。開催国優勝を狙う米国は日米大学野球を前哨戦と位置づけ、本番さながらのメンバーを揃えた。通算583本塁打のマーク・マグワイア選手、通算2340安打のバリー・ラーキン選手、1988年打点王のウィル・クラーク選手、通算142勝のボビー・ウィット投手など、当時は大学生ながら後にメジャーの歴史に名を刻む選手ばかり。「あのメンバーは強烈でしたよ」。第1戦前夜の懇親会では同年代とは思えない体の大きさに驚かされたが、心理戦を仕掛けた。

「懇親会の前に先輩方からアドバイスを受けました。投手だと言えば球速を聞かれるはずだから多少上積みして言っておいた方がいいぞって。だから、懇親会では球速90マイル(約145キロ)で通しましたよ。僕は線が細かったので『90(ナインティ)』と答えると『えっ本当か?』という顔で見返されました(笑)」

印象に残ったクラークとの対戦「一筋縄ではいかない打者が多かった」

阿波野氏はサンフランシスコ・ジャイアンツが当時本拠地としたキャンドルスティック球場での第1戦に先発すると、ヒューストン・アストロドームでの第3戦、オマハ・ローゼンブラットスタジアムでの第6戦に登板。「日本人だと空振りする外角のボールを確実に打ってくるなど一筋縄ではいかない打者が多かった」という中、クラーク選手との対戦が強く印象に残っていると話す。

「クラークは本当にバットコントロールが良く、どこへ投げても当ててくる。簡単に抑えられない左打者でした。最初は抑えられる自信は全くなかったけれど、どうやったら抑えられるだろうと対戦を重ねながら、第6戦で初めて三振を取ったんです。この時はお客さんも沸いて、うれしかったですね」

長い歴史を持つ日米大学野球。「なんとか勝ち越そう!」と敵地へ乗り込んだものの、結果は1勝6敗。「金メダルを獲りにいくメンバーだと聞かされてはいましたが、横綱に胸を借りるような大会でした」という。

新球種習得の必要性を痛感した2度目の選出

2度目に選出されたのは大学4年生だった1986年。プロ入りを視野に入れていた阿波野氏の心持ちは、当然ながらワクワク感が前面に立った2年前とは大きく違っていた。

「プロになれば当然、外国人打者との対戦がカギになってくる。2年前は切羽詰まったものがなく、どこか打たれても仕方ないと思っていた部分がありましたが、この時は外国人打者対策を覚えて帰ろうと試行錯誤しましたね。やはり力任せに投げても簡単に弾き返されてしまう。今では日本人投手はコントロールが良くて多才というイメージがありますが、球種のコンビネーションを意識しながらマウンドに上がりました」

全5戦のうち2戦で投げ、ある程度の手応えを掴みつつも、大きな課題を感じ取っていた。そして帰国後、早速取りかかったのが、新しい球種「スライダー」の習得だった。

「以前から覚えた方がいいとは思っていましたが、外国人打者に対しては必要だと確信しました。僕はスクリュー系のボールで勝負をしていたんですが、それを右打者にことごとく打たれるわけです。となると、右打者の外角ではなく、内角に食い込むボールを覚えないと厳しい。今のままだとプロで壁にぶち当たると感じて、すぐにスライダーの練習を始めました。なんとか秋季リーグには間に合わせることができ、大学時代で一番いい成績を残すことができました」

プロ入り前に知った外国人打者の傾向「打たれても納得」

その後、スライダーはストレート、スクリューに次ぐ3つ目の球種として、阿波野氏のピッチングを支える重要な役割を果たすようになる。また、プロ入り前に外国人打者の傾向を知ることができたことも大きな財産になったと話す。

「もちろん失敗もありましたが、打たれても納得ができたんですね。初球から振ってくる、ホームベースから離れて構えていても外角のボール気味の球にバットが届く、という経験があったので。もし対戦経験がなかったら、なんで打たれたんだろう、と自分を疑ってしまうでしょう。調子が悪いのか、球種がバレているのか……。僕が入団した当時、外国人打者ナンバーワンと言えば阪急のブーマー、その後だったら西武のデストラーデでした。彼らには見逃したらボールという球を結構打たれましたが、仕方なしとすぐに切り替えることができました」

国際大会を経験するメリットを痛感「経験は何にも勝る」

こうした自身の経験も踏まえ、チャンスがあれば若いうちに国際経験を積むことを勧めたいという。野球日本代表「侍ジャパン」ではトップチームだけではなく、U-12代表、U-15代表といったアンダー世代のチームも組織して国際大会に参加。2020年以降はコロナ禍の影響で国際大会は軒並み中止・延期となっているが、今年は各世代のワールドカップ開催が予定されている。

「若い時から国際経験を積むことは大事。やはり自分で経験することは何にも勝ります。また、今は国際舞台を知るプロ野球経験者が各世代の代表チームで指揮を執るケースが増えているのはいいことですよ。想像と現実は違うことが多いですから。最近は小中学生でもチームで海外遠征に行くところもある。いろいろな経験を積んだ子どもたちが、やがてプロになり、侍ジャパンのトップチーム入りをして世界一を目指すようになるんでしょうね」

経験は何にも勝る財産。阿波野氏もまた指導者として、積み重ねた経験を次世代のスターたちに受け継いでいく。

記事提供=Full-Count

写真提供=Full-Count