連投&酷使の時代は終わった―ケガに泣いた伝説のスライダー投手が語る育成論

世界一を目標に掲げる侍ジャパンの出発点となるのは、やはりU-12(12歳以下)、U-15(15歳以下)などのアンダー世代と言えるだろう。子供から大人の体へと成長していく世代の育成方法には何が必要なのか。現在、プロ野球独立リーグのルートインBCリーグ・富山GRNサンダーバーズで監督を務め、ヤクルト(現・東京ヤクルト)時代は伝説のスライダー投手として活躍した伊藤智仁氏に話を聞いた。

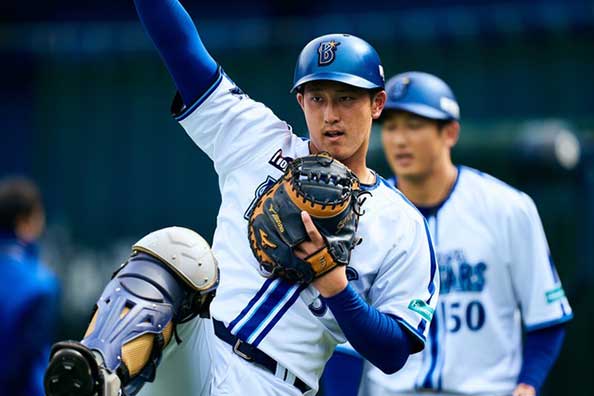

写真提供=Full-Count

ケガに悩まされ続けた伝説のスライダー投手・伊藤智仁氏

日本のトップレベルの選手が集う野球日本代表「侍ジャパン」。現在は女子を含め各世代に代表チームが編成されている。その中で、世界一を目標に掲げる侍ジャパンの出発点となるのは、やはりU-12(12歳以下)、U-15(15歳以下)などのアンダー世代と言えるだろう。子供から大人の体へと成長していく世代の育成方法には何が必要なのか。現在、プロ野球独立リーグのルートインBCリーグ・富山GRNサンダーバーズで監督を務め、ヤクルト(現・東京ヤクルト)時代は伝説のスライダー投手として活躍した伊藤智仁氏に話を聞いた。

1992年のバルセロナオリンピックでは主戦投手として1大会27奪三振の大記録を作り、銅メダル獲得に貢献。ヤクルトに入団してからも代名詞ともいえる「高速スライダー」を武器に活躍したが、その裏では右肘、右肩のケガに悩まされ、プロ生活の大半をリハビリに費やした。伊藤氏は自身の経験を振り返り、日本の将来を背負うアンダー世代についてまずは野球を楽しむことが必要だと話す。

「若い時は勝つことも大事ですけど、まずはしっかりとした基本を身につけることですね。投手なら球数制限も大切です。その中でいかに野球が楽しいと分かってもらえるか。全員がホームランを狙うような形でもいい。これだけボールが飛ぶんだって感じたり。投手だったらコントロールは気にせず、自分がどれだけ強いボールを投げられるかが分かれば、また次のステップにいこうと思いますからね」

勝ち負けにこだわりすぎて、野球の本質を見失ってはいけない――。そんな思いを抱く伊藤氏自身、少年時代に辛い思い出はなく、週末にユニホームを着て仲間と共に野球をするのが唯一の楽しみだったと語る。現在、同氏の息子も小学生で野球部に所属しているが、子供たちのプレーする姿を見て改めて思うことがあったという。

「指導者が選手に勝たせてあげるのはいいですけど、指導者が勝ちたいと思うのは違うと思います。選手たちをある程度、自由にやらせてあげるほうがいい。教育するのは協調性の面などで、道から外れている選手を注意してあげたり、チームスポーツに必要なものを教えてあげることが必要だと思います」

“投げすぎ”を懸念、「僕も甲子園に出てバンバン投げていたらプロに入ってなかったかも」

アンダー世代には早くから硬式ボールを使用してプレーする選手も多い。早い段階から硬式ボールに慣れていくことで技術的な面などでプラスがある一方、故障のリスクを高める恐れもある。高校野球では今年からタイブレーク制が導入されたが、伊藤氏はまだ改善の余地は残されていると考えている。

「素材の良かった投手が予選から何球も投げて、どれだけ壊れていったか分からない。埋もれていった選手はすごい数がいると思います。昔の投手は連投して甲子園でも投げ続けたというけれど、そういう選手でプロでも成功を収めた選手はごく一部だと思います。その選手たちも単に体が強かっただけかなと。

投手だけじゃないですけど、体が強くなるまで地道にトレーニングを積んで、我慢する世界になればいいと思います。もう少しシステムを考えてもいいと思う。もしかしたら僕も甲子園に出てバンバン投げていたらプロに入ってなかったかもしれない」

その中で同氏が考えるのは球児の憧れでもある「甲子園」の“分業化”だ。夏の甲子園では予選から本大会までほとんど休みなく続き、本選では連投を余儀なくされるケースが多々見られる。選手たちの負担を軽減するため、伊藤氏は予選を早めに実施することを提言しつつ、プロ野球12球団のサポートも必要と訴える。

「極端に言えば、球場は甲子園じゃなくてもいい。6月ぐらいから予選を始めて、週末だけで試合をやればいいと思います。全国大会になれば、プロ野球12球団が協力し合って各球場を使わせてあげる。球児にとっては甲子園が目標かもしれないけど、ベスト4から使うとか、色々方法があると思います。プロでも甲子園を使っている間は、阪神が“死のロード”という長期遠征に出ることもあったけど、そうなれば、それもなくなります」

「みんな甲子園、甲子園と言いますし、最初は反対意見も出るとは思いますけど、続けていけば、そういう声も徐々に少なくなっていくでしょう。試合自体を2か月、3か月かけてやればいい。そうすれば投手を酷使することもなく、選手も夏場の連戦で熱中症になったり疲弊することもない。学校の授業にも影響もなくなるわけですし、早く始まって早く終われば、進路にも時間を費やすこともできる」

“一瞬の感動”よりも大切なもの、選手の育成と未来

1998年の夏に行われたPL学園-横浜高校の延長17回の死闘は今でも語り継がれており、甲子園を象徴するゲームといえる。多くの球児たちが憧れ、連投する姿に感動を覚えた。だが、当時、現役だった伊藤氏は違う思いを抱いていたという。

「いい投手が甲子園の決勝までいくと冷や冷やしますよ。大丈夫かなと。これだけいい人材がね。どれだけ投手の回復に時間がかかるか、その部分があまり理解されていない。考え方を根本的に変えてもいいのかなと思います」

伊藤氏は一瞬の感動ではなく、しっかりとした育成プランを立てることが必ず選手の将来につながると考えている。そして、プロとアマが協力し、同じ方向に歩んでいくことを願っている。

「プロ野球とアマチュアが一緒にやっていける日がくるといいなと思います。高校、大学など一番いい時期に(プロが)指導できないのは歯がゆい。過去に色々あったかもしれないけど、そろそろ前に進んでもいいのかなと。今でも日本の野球は世界のトップを狙えるくらいレベルは高い。そのレベルをもっと上げるために進んでほしいですね」

記事提供=Full-Count

写真提供=Full-Count